学校首页

秋冬季校园常见传染病预防科普指南

| 审核 |

进入秋冬季,流感、水痘、诺如病毒等传染病进入高发期。做好科学预防,是阻断校园传播、保障师生正常学习生活的关键。

一、核心预防原则:“三早”机制

面对水痘、肺结核等传染病,需严格落实“早发现、早上报、早隔离”:

1.早发现:各学院需每日开展“晨检”与“因病缺勤病因追踪”,重点关注学生是否出现发热、咳嗽、咳痰、皮疹、腹泻等症状。

2.早上报:一旦发现疑似传染病病例,立即向校卫生所上报,避免延误处置时机。

3.早隔离:在校医务人员指导下完成流调与隔离,从源头切断传播链。

二、日常预防关键措施

1.个人防护:筑牢自身防线

做好“手卫生”:严格遵循“七步洗手法”,减少手部接触传播风险。(七步洗手法口诀:内外夹弓大立腕。具体步骤:先用流水湿润双手,涂抹足量洗手液/肥皂。然后,掌心相对,手指并拢相互揉搓—内;手心对手背,沿指缝相互揉搓,交换进行—外;掌心相对,双手交叉,沿指缝相互揉搓—夹;弯曲各手指关节,半握拳把指背放在另一手掌心,旋转揉搓,交换进行—弓;一手握住另一手大拇指,旋转揉搓,交换进行—大;将五个手指尖并拢放在另一手掌心中,旋转揉搓,交换进行—立;揉搓手腕,交换进行—腕。)

科学佩戴口罩:日常场景提倡戴口罩,尤其在人员密集区域。

保持健康作息:避免熬夜、过度疲劳,禁烟酒;坚持日常锻炼,增强免疫力。

减少风险暴露:不前往社会人员密集场所,不选择校外餐食,降低食源性传染病感染概率。

2.环境管理:净化校园空间

定期清洁:宿舍、教室需勤打扫,保持环境整洁。

规范通风:每天至少通风3次,每次不少于半小时;通风时注意加衣,避免因寒冷受凉。

3.科普学习

通过学校官方公众号,查看“秋冬季校园常见传染病预防科普指南”并仔细阅读。

要求师生主动学习科普知识,强化预防意识,共同营造安全健康的校园环境。

附:几种常见秋冬季传染病的知识科普

一、结核病

结核分枝杆菌感染肺部引发肺结核。青少年是高发人群,校园里肺结核病容易传播。

结核杆菌耐低温,耐干燥高温,在痰中存活时间长。但不耐湿热,煮沸5-10分钟灭活,紫外线、医用酒精(75%)有效。

主要症状:咳嗽、咳痰、痰中带血、咯血、潮热(午后体温升高)、低热(有时为高热或无明显体温升高)、盗汗、胸痛、纳差、疲乏和消瘦等。有时症状不典型,可能会和普通感冒或一些亚健康状态相混淆。

咳嗽、咳痰持续两周以上仍未缓解,提示可能是肺结核,积极就医明确病情。

传播途径:呼吸道飞沫传播。

传染源:活动性开放性的肺结核患者才有传染性。已治愈者没有传染性。

流行病学调查:简称“流调”,是指发现一例肺结核患者后,在密接人群中开展的调查,通过给密接人员做胸片和结核菌素,来判断在人群中是否隐藏着其他肺结核患者。

在高校里必须要严格开展肺结核的流调,不能疏忽大意。

在流调过程中,如果发现新病例,则根据疾控指导,扩大流调的范围。

治疗:早期、足量、联合、全程、规律。主要采用抗结核的化学药物和抗生素治疗。

本病治疗的过程较长,复检的时间也较长,一个完整的过程一般要4个月左右。患病学生无论在哪里治疗,最终都要由锦州传染病院开具无传染性证明方能返校复课。

高校学生入学的新生体检中,必须有针对肺结核的胸部影像学检查项目。

二、流感(流行性感冒)

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,传染性强,发病率高。流感病毒的变异性很强,有很多亚型,多种类型的禽流感其实都属于流感的范畴,比如人感染H7N9禽流感和人感染高致病性禽流感等。

本类疾病的症状有时和普通感冒的表现相近,但全身症状更明显。

流感主要表现为发热、头痛、流涕、咽痛、干咳,全身肌肉、关节酸痛不适等,发热一般持续3—4天,也可表现为较重的肺炎或胃肠型流感。

传染源:流感病人和隐性感染者。而禽流感则可以由禽类传染给人。

传播途径:呼吸道飞沫传播,也可通过被病毒污染的物品间接传播。禽流感则可以通过空气直接传播。

患流感后需到正规医院治疗,不建议自行处理。流感病毒有相应的疫苗,但一般需要每年接种新疫苗。因此在流感流行的年份,还是尽量不要到人员密集的地方去。需要强调的是,流感是病毒感染性疾病,抗生素是无效的。

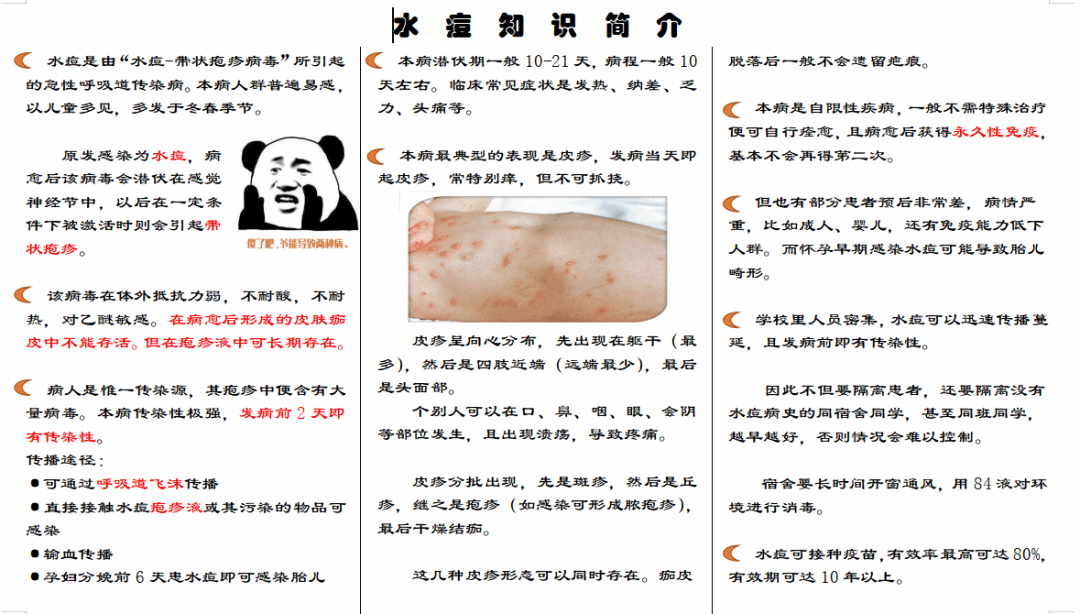

三、水痘

水痘是传染性很强的疾病,由“水痘—带状疱疹病毒”引起。

症状及体征:发热,皮疹(呈向心性分布,躯干居多,头面可以有,四肢一般没有),皮疹以斑丘疹-疱疹-结痂-脱痂的方式演变(脱痂后无瘢痕)。

传播途径:呼吸道飞沫传播,密切接触传播。

病人是唯一传染源,且在发病前1-2天直至完全结痂期间都有传染性。

最长潜伏期21天。

本病病毒在体外生存能力很弱,不耐酸、不耐热、对紫外线敏感,尤其在痂皮中不能生存。

本病一般预后良好。只要患过一次水痘,一般就会获得终身免疫。

但水痘病愈后,病毒常会潜藏于体内神经细胞中,以后有一定说明一下发为带状疱疹,俗称“蛇串疮”。

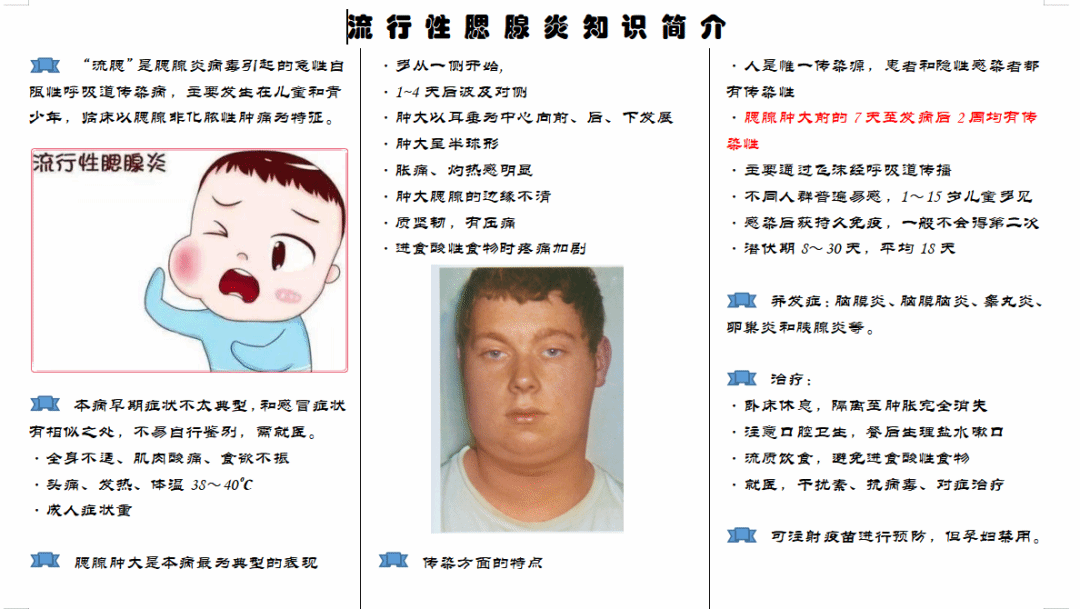

四、流行性腮腺炎

腮腺炎病毒感染腮腺引起的(另有一种细菌感染的化脓性腮腺炎无传染性),但本病毒其实可侵犯全身多处组织器官,比如胰脏、睾丸、中枢神经系统等。

症状:一侧或两侧耳垂下肿大,肿大的腮腺常呈半球形,以耳垂为中心边缘不清,表面发热有触痛,张口或咀嚼时局部感到疼痛,质韧,但皮肤一般不发红。

腮腺肿胀在发病1-3天最明显,以后逐渐消退,约2周肿胀完全退尽。

传播途径:呼吸道飞沫传播。

传染源:本病患者。本病在腮腺肿大前7天到发病后2周之间均有传染性。

本病无特效药,但属自限疾病,多数预后良好,且愈后可获得持久性免疫。

五、诺如病毒感染导致的胃肠炎

诺如病毒是一种非常常见的引起全球急性胃肠炎暴发流行的最主要病原体,人群普遍易感。该病毒潜伏期短(1-2天)、变异快、环境抵抗力强、传播途径多样、感染剂量低,易造成传播。

本病主要通过粪-口途径传播,被污染的物品和食水等都可传播。患者粪便或呕吐物所产生的气溶胶也可传播。

临床表现:急性起病,呕吐、腹泻、恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等。

本病是自限性疾病,多数2-3天即可康复。本病无特效药和疫苗,重在预防。勤洗手(7步洗手法,流动水)。患者居家隔离至症状完全消失后又两天。与患者保持距离。清洗水果和蔬菜,正确烹饪食物,贝类海鲜彻底煮熟。疫情区域全面消毒,被患者呕吐物、粪便污染的环境和物体表面要消毒。可使用含氯消毒剂(84液较常用)。有效氯浓度为5000mg/L~10000mg/L。